مركز مبدأ : نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية -مبدأ ،اليوم الأحد 13 مايو 2018 طاولة مستديرة حول كتاب :” تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع للعلامة عبد الله بن بيه “.

تحميل محاضرة طاولة مستديرة في مشروع الشيخ بن بيه الذي ينظمه المركز

مركز مبدأ : تحميل المحاضرة التي القى الاستاذ محمد يحيى الحضرمي في المركز الموريتاني للبحوث و الدراسات الانسانية – مبدأ .

مركز مبدأ ينظم دورة تكوينية حول “حماية الطفولة”

مركز مبدأ :نظم المركز الموريتاني للبحوث و الدراسات الإنسانية – مبدأ اليوم السبت دورة تكوينية حول (حماية الطفل ).

الدورة التي تركز على حماية الطفل من خلال القوانين الموريتانية قدمها المرشد الإجتماعي محمد سالم ولد أحمد رئيس مصلحة حقوق و حماية الطفل بإ دارة الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة الموريتانية .

مركز مبدأ يحتضن طاولة مستديرة حول “كتاب مقاصد المعاملات و مراصد الواقعات”

مركز مبدأ : نظم المركز الموريتاني للبحوث و الدراسات الإنسانية ( مبدأ) طاولة مستديرة ضمن مشروعه الفكري و التجديدي عن الشيخ عبد الله بن بيه حلقة نقاشية تحت :”عنوان النتائج و الاستنتاجات من كتاب مقاصد المعاملات و مراصد الواقعات للشيخ عبد الله بن بيه”.

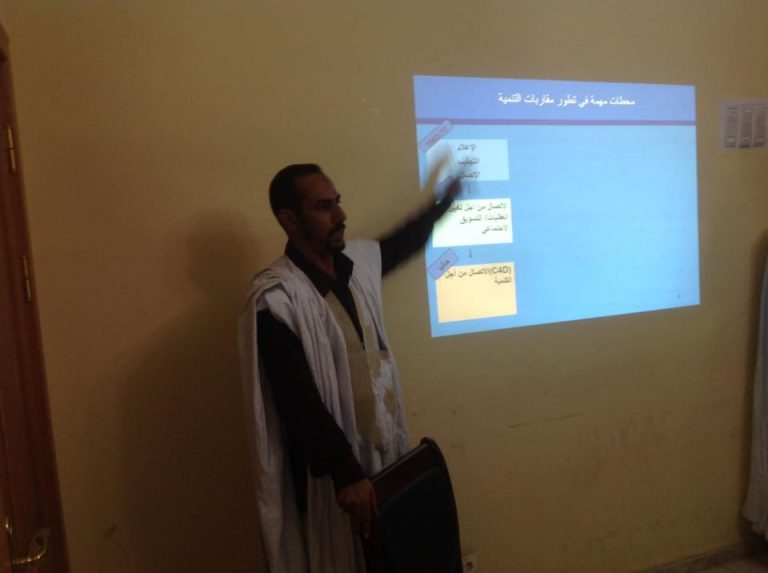

طاولة مستديرة حول الاتصال من اجل تعديل السلوك

مركز مبدأ – نظم المركز الموريتاني للبحوث و الدراسات الإنسانية – مبدأ دورة تكوينة (بعنوان الاتصال من اجل تعديل السلوك ) ، الدورة التي اشرف عليها خبير في الاتصال ، شارك فيها العديد من طلاب الجامعة اعضاء منظمات المجتمع المدني .

مركز مبدأ ينظم ندوة كبرى حول فكر الشيخ عبد الله بن بيه

في إطار متابعته للمشروع الفكري و التجديدي للشيخ العلامة عبد الله بن بيه نظم المركز الموريتاني للبحوث و الدراسات الإنسانية –مبدأ ندوة عليمة حول وثيقة مراكش لحقوق الاقليات في المجتمعات المسلمة قراءة في المحتوى و الدلالات .

بحوث : تامورت محموده: الإمكانات الزراعية والرعوية والتنوع البيولوجي

مقدمة

تحتل المناطق الرطبة مكانة هامة لدى المجتمع الدولي حيث أنشأت لها منظمات، وأعدت دراسات حولها وسنت قوانين واتفاقيات، وذلك من أجل المحافظة عليها حيث أن المناطق الرطبة تلطف الجو وتمتص ثاني أكسد الكربون وتطلق الأكسجين وتقاوم الاحتباس الحراري الذي زادت حدته خلال القرن الأخير، كما تمثل المناطق الرطبة مصدرا لموارد طبيعية جمة، يتم استغلالها لأغراض اقتصادية واجتماعية وثقافية،

لذا فإنه من المهم أن توضع المصادر الطبيعية بصفه عامة في دائرة الاهتمام لما تشتمل عليه من مقومات طبيعية ، حيث تعتبر هذه المقومات أحد ركائز التنمية في المناطق الريفية ولاسيما إذا كانت هذه المصادر في بلد مثل موريتانيا التي تقع نسبة70 % من أراضها تحت وطأة صحراء مشكلة بذلك تهديدا مباشرا للمناطق الرطبة، والتي من بين نماذجها ” ((تامورت أوبحيرة محموده)) في الجنوب الشرقي من موريتانيا ” مما يستدعي الاهتمام بمصادرها ومواردها الطبيعية، وتتمثل هذه المصادر في الأراضي الزراعية الخصبة والشاسعة، و الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة والمراعي، ناهيك عن توفر الماء طيلة السنة مما جعلها تحتضن تنوعا بيولوجيا كبيرا.

إن هذه المصادر تستغل في مجال التغذية والأدوية و الطاقة و السكن وهي بالت إلى تمثل عاملا مهما لبقاء الإنسان ذلك الإنسان الذي هو عنصر مدمر في نفس الوقت ولم تعد إشكالية المحافظة على هذه المصادر مطروحة للنقاش و لكنها مطروحة في إطار شراكة من اجل تسيير امثل لتلك المصادر والمحافظة عليها وخلق توازن بيئي أفضل يساهم في استدامة تلك الموارد خدمة الرفاهية الإنسان، فوجود الغابات في المنطقة الرطبة يخفف من وطأة التغيرات المناخية، كما تمثل ثمار بعض الأشجار مصدرا اقتصاديا مهما مثل (اوروار، اسدر، الطلح، تمات) إضافة إلى دورها كمصدر للعلف الحيواني و كل هذا يلزمنا صيانتها.

يتضح من هذا أن البيئية الطبيعية لها أهمية اقتصادية و اجتماعية تستحق الرعاية وإعادة التأهيل خاصة في مثل هذه الأوساط الهشة.

إن موضوع بحثنا سيتناول (بحيرة أو تامورت محموده في ولاية الحوض الشرقي: من حيث إمكاناتها الزراعية والرعوية وتنوعها البيولوجي)، حيث تتميز تامورت محموده بأنها ضمن المناطق الرطبة التي استولت على اهتمام العالم، ومن هنا جاء هذا البحث ليلقي الضوء على الإمكانات الطبيعية و التنوع البيولوجي لتامورت محموده في تفاعلها مع الظروف المناخية المتقلبة وسطوة أيادي السكان المحلين عليها حيث تأتي إشكالية البحث في شكل التساؤلات التالية :

الإشكالية :

- ما هي الموارد الطبيعية المتاحة للأنشطة الزراعية والرعوية في تامورت محموده؟

- ما هي أهم عناصر التنوع البيئي لتامورت محموده ؟

- ما المشاريع التي احتضنتها تامورت محموده؟

- ما الأخطار والتحديات التي تواجه تامورت محموده في ظل زيادة النشاط البشري والتقلبات المناخية؟

- و ما مدى مساهمة السكان في تسيير المصادر الطبيعية والمحافظة على التنوع الحيوي و صيانة البيئة الطبيعية باعتبارها ضمانا للبقاء في الريف في الحاضر والمستقبل ومستودعا للتنوع البيولوجي؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية الأولي: الموارد الطبيعية لتامورت محموده

الفرضية الثانية : تتوفر هذه التامورت على مقومات طبيعية لنشاط الزراعي والرعوي

الفرضية الأخيرة: تشكل تامورت محموده موردا طبيعيا قابلا للاستغلال الواسع

أسباب اختيار الموضوع

لم يكن اختيار موضوع البحث سهلا ولم يأتي صدفة بل كان تلبية لاهتماماتي السابقة بدراسات البيئية وعلاقتها بالأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، وقد جاء اختيار موضوع البحث بعد نقاش طويل وعميق مع خبير في مجال التنوع البيولوجي مكن من تحديد موضوع الدراسة ” تامورت محموده ” وهو موضوع لم يدرس من قبل خاصة من لدن طلاب الماستر بقسم الجغرافيا.

أهمية الدراسة

يسعي هذا البحث إلى معرفة الموارد الطبيعية لتامورت محموده والوقوف على إمكاناتها الزراعية و الرعوية و مدى مساهمتها في خلق التنوع البيولوجي على المستوين النباتي و الحيواني، كما أنها تعتبر مصدرا لمواد أولية يستغلها سكان من أجل حاجياتهم الأساسية، حيث تستغل في الأنشطة الزراعية وغيرها وكمورد اقتصادي من خلال بيع منتجاتها الزراعية و النباتية في المدن مثل الصمغ العربي ..و الفحم…. و أهم من ذلك كله أنها ملاذ للمنمين في فترة الصيف نظرا لتوفر المراعي معظم السنة، كما تعمل على التخفيف من حدة المناخ وذالك بفضل تنوعها البيئي.

لتحميل الرسالة كاملة الرجاء الضغط على الرابط التالي

زوايا أخرى لدراسة ظاهرة الميلشيات الشيعية وعلاقتها بإيران

فاطمة الصمادي

فاطمة الصمادي

باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات تشرف حالياً على الدراسات المتعلقة بإيران وتركيا ووسط آسيا، حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة علامة طباطبائي/ طهران، مختصة بالشأن الإيراني لديها عدد من المؤلفات والدراسات المنشورة، منها التيارات السياسيّة في إيران، والتقارب الإيرانيّ-الأمريكيّ، وغيرهما من المؤلفات.

—–

هل يمكن بناء ميليشيا في عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً؟

قد يبدو هذا السؤال نكتة أمام تعقيد ظاهرة الميلشيات، والعوامل الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تلعب دوراً مهمّاً في تشكيلها. ومع ذلك، فإنّ الجنرال حسين همداني، قائد الحرس الثوري الذي قُتل في حلب، يخبرنا بإمكانية ذلك، وهو ما حدثَ بالفعل في سوريا، وفق شهادة حملها كتاب رسائل الأسماك، الذي صدر في طهران، وتناول السيرة الذاتيّة لهمداني وشهادته بشأن التدخل الإيراني، ونجد على غلاف الكتاب عبارة تعريفية: “رسائل الأسماك سيرة أستاذ الحروب غير المتقارنة في محور المقاومة، وحامل لواء جيش محمد رسول الله (ص)، الشهيد حسين همداني”[1].

في واحدة من شهادته من الساحة السورية يفصل همداني في الكيفية التي جرى فيها تنظيم مئات من الشيعة وتدريبهم بشكل مكثف في مدة تراوحت بين 10 أيام إلى 15 يوماً[2].

كانت خطة همداني تقوم على اجتذاب الشباب وتجنيدهم في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وقسم من محافظة حمص التي كانت لا تزال تحت سيطرة النظام. ويورد همداني أنّه كان يتم في كل أسبوع اجتذاب ما يقرب من 600 نفر. كانت تقدم لهم دورات تثقيفية لمدة 12 يوماً، ثمّ ينتقلوا بعدها إلى دورة للتعلم على الأسلحة لمدة ثلاثة أشهر كدورة ابتدائية، يلحقها دورات تكميليّة ومراحل لاحقة. وتبعاً للظرف الذي كان يمر به النظام، جرى اختزال هذه المدة لتكون 12 يوماً تشمل التثقيف والتدريب على الأسلحة[3].

ورغم “المصطلحات” المحمّلة بالدلالات العقائدية والدينية، والتي ترافق الحديث عن الميلشيات الإيرانية، إلا أن هذا الكتاب -وهو واحد من المنشورات التي تغصّ بهذه المصطلحات- يحدثنا عن أبعاد ذات طبيعة تتعلق بالدولة ومركزيتها وامتدادها الجيوسياسيّ. ويشرح همداني أسباب التدخل في سوريا، وبعد أن يستعرض كثيراً منها يقول: “ليست هذه الأسباب وحدها ما جعلتنا نقدّم المساعدة لسوريا، لقد كان القائد (خامنئي) يرى أن سوريا هي عمقنا الاستراتيجي”.

في واحدة من زوايا المعالجة تحتاج قضية “الميلشيات الشيعيّة” التي ترعاها إيران، إلى دراستها بصورة أبعد من توصيفها بـ”مجموعات تتلقى المال وتندفع للقتال بحكم الحاجة والفقر واللجوء”، أو حصر فيلق “فاطميون” في قالب واحد، وتصويرهم بأنهم “لاجئون أفغان معدمون تستغل إيران حاجتهم”، لأنه وعلى الرغم من وجاهة هذا الربط ووجود ما يسنده، إلا أنه يتغافل ويسقط البعد العقائديّ والالتزام الذي يبدو جلياً في أحاديث قادته، بل وفي الجمل والتعابير اللفظية التي تصدر عن عائلات المنتمين له، وطريقة لباس نسائهم.

ومن بين زوايا الدراسة الضرورية ربط هذه الظاهرة بسعْي إيران لبناء مركزيتها في العالم الإسلاميّ، وفي إطار بناء المركزية هذا تراهن إيران على وجودها في ساحات مثل العراق وسوريا ولبنان وغيرها، وتعتبرها خطوة في سبيل تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة، وهو ما عَبَّر عنه بوضوح نائب قائد الحرس الثوري، الجنرال حسين سلامي، بقوله: “في العراق، لدينا جيش شعبي متصل بالثورة الإسلامية، ويفوق تعداده حزب الله في لبنان عشرات المرات، فضلًا عن مقاومة حلقة المقاومة المركزية في سوريا، على الأرض هناك جيش من الناس المعبئين والمرتبطين بالثورة الإسلامية… إن حاصل هذه المجاهدة العاشورائيّة من شأنه أن يغيِّر موازين القوى لصالح الجمهورية الإسلامية”[4].

وهنا تحضر مقولة “تصدير الثورة” كفعل لازم لهذه المركزية؛ فالدلائل على تصدير الثورة الإسلامية إلى عدد من المناطق، كما يقول قائد فيلق القدس قاسم سليماني، “باتت واضحة للعيان؛ حيث وصلت إلى كلٍّ من اليمن والبحرين وسوريا والعراق وحتى شمال إفريقيا”[5]، ولولا هذا الدعم لم يكن لإيران أن تتحدث عن أن “نفوذها بات يمتد من اليمن إلى لبنان”[6].

بعد أن كانت الصحافة الإيرانية تتعمد تجاهل الخسائر في سوريا، بدأت تنشر تغطيات مكثفة حول القادة القتلى من الحرس ومن يُطلق عليهم “مُدافِعو الحرم” وتقابل أسرهم، وتعدِّد مزاياهم. وبدأ المسؤولون الإيرانيون يزورون عائلاتهم وينشرون صوراً مع أطفالهم وزوجاتهم وهُنَّ يمجدن ما فعله الأزواج القتلى، ولقيت أسرهم اهتمام ورعاية مرشد الثورة الإسلامية[7]، ولوحظ أن جُلَّ هذه العائلات كان من الأفغان المقيمين في إيران، والذين يقاتل أبناؤهم في تنظيم “فاطميون”.

وضمن ما يقدِّمه خامنئي، فإن: “هذه العائلات لها دَيْنٌ في عنق الإيرانيين جميعاً، فقد قاتل أبناؤهم دفاعًا عن حريم آل البيت في سوريا والعراق، وواجهوا أعداء إيران في الخارج. وبدون هذه المواجهة، كان يمكن لهؤلاء الأعداء أن يدخلوا إيران، وإن لم يقفوا في وجههم. فإن إيران كانت مجبرة على محاربتهم في كرمنشاه وهمدان وبقية المدن الإيرانية … هؤلاء (الشهداء) قدموا أرواحهم دفاعاً عن إيران والإيرانيين والثورة الإسلامية … وفوق ذلك فقد ماتوا غرباء”[8].

وتتحدث الصحافة الإيرانية عن نشاط للحرس الثوري في ست جبهات، هي: العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وأفغانستان، واليمن. وفيما تعمَّدت إيران نشر صور لقادة الحرس الثوري في سوريا والعراق، لم يحدث ما يماثل ذلك في الجبهات الأخرى[9]. ويصلح فيلق “فاطميون” لدراسة حالة، للتأطير وإعادة التأطير العقائدي للحرس ومنحه وظيفة جديدة بوصفه “مكلَّفاً بتهيئة الأرضية لإمام الزمان”. وقدِّر محلِّلون غربيون عدد القوات الإيرانية المقاتلة في سوريا بـ16 ألف جندي،فضلًا عن أن إيران تسيطر على 60 ألف شيعيّ من ميليشيات متعددة الجنسيات تقاتل في سوريا [10]، إضافة إلى حزب الله ذي الهيكل الإداري المستقل والذي يقال إنه يملك 10 آلاف جندي[11].

يميل أحمد زيدان إلى ترجيح فكرة تناقلتها بعض المقالات، ونشرت في الصحافة العالمية وكذلك موقع ويكيبيديا، بأن بداية تأسيس فيلق “فاطميون” الأفغاني تعود إلى بداية الحرب العراقيّة-الإيرانيّة عام 1980، ويرى أنه امتداد لفيلق “أبو ذر”، يوم جنّد الحرس الثوري الإيراني المئات من المقاتلين الأفغان للقتال في صفوفه، مستغلاً وجود الملايين منهم كلاجئين على أرضه، نتيجة الغزو السوفياتيّ لأفغانستان في ديسمبر/ كانون أول من عام 1979[12]. لكن مراجعة لعدد من المقابلات مع قادة للواء ومسؤولين عنه نشرت في الاعلام الإيراني، تؤشر بشكل واضح على أن “فاطميون” ليسوا امتداداً لأ”أبو ذر”، لكن عدداً من قادته لعبوا دوراً في بناء “فاطميون”. ويشترك كلاهما في وجود بُعد عقائدي واضح ممن “آمنوا بثورة الخميني وانخرط كثير منهم في القتال طوعاً”[13]، ويستخدم قادة “فاطميون” قاموس الأدبيات نفسه الذي يستخدمه الحرس الثوري، من حيث “محاربة التكفيريين”، و”حماية حرم آل البيت”، و”الاستضعاف والاستكبار”.

يقول أحد قادة فاطميون (سيد إبراهيم) في مقابلة نشرتها صحيفة كيهان[14]، لقد تكونت النواة الأولى لفاطميون من عدد من الأفغان الذين قاتلوا الاتحاد السوفياتيّ وتلقوا الدعم الحرس الثوري، وكانوا يحملون مسمى “جيش محمد (ص)”، وأيدوا الثورة الإسلامية في إيران، “لقد كانوا محسوبين كقوة من قوات الأمام الخميني”، وكان لهم دور في قتال حركة طالبان[15].

ووفقاً لرواية هذه القائد، فعندما بدأت المواجهات في سوريا، طلب عدد قادة الفيلق من الجمهورية الإسلامية مساعدتهم على المشاركة في الحرب. وقدم الطلب كل من سيد علوي وأبو حامد (قائد لواء فاطميون الذي قتل في سوريا). لقد دعمت الثورة الإسلامية في إيران تشكيل “فيلق فاطميون”.

تشكلت النواة الأولى من 25 شخصاً، وكانت هي القوة الأولى التي ذهبت إلى سوريا. في وقت مبكر، وعملت كقوة صغيرة إلى جانب المجموعات العراقية مثل “كتائب سيد الشهداء” وجماعات أخرى[16].وبالعودة إلى سيرة مؤسس وقائد لواء ” فاطميون” علي رضا توسلي الذي قتل في سوريا، كما توردها صحيفة كيهان الفارسية، فتوسلي خريج “جامعة المصطفى” وهي الجامعة التي يتخرج منها أعضاء الحرس الثوري، وكان “مؤمنا بأن “الإسلام لا حدود له”. وتقول الصحيفة إنه شارك في الحرب العراقيّة-الإيرانيّة، كما شارك في “المواجهة مع الكيان الصهيوني”[17].

ويمكن العودة إلى مقابلة لموقع مشرق نيوز مع الجنرال محمد علي فلكي[18]، والذي عرَّفه الموقع بأنه من قادة الجبهة في سوريا. ويمكن إجمال ما قاله الجنرال فلكي في مقابلته بالتالي:

– هناك ضعف في سوريا، آثرَ فلكي عدم الحديث عنه، لكنه ردَّه إلى ضعف داخل إيران.

– أن إيران ذهبت إلى جنوب لبنان لتدافع عن الشيعة وإلى البحرين واليمن.

– أن إيران استطاعت حماية ثلاثة ملايين شيعي في أفغانستان.

– لـ”الجيش الشيعي الحر” جبهة في سوريا وأخرى في العراق وجبهة في اليمن، بقيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

– هذا الجيش يأتمر بأمر مرشد الثورة.

– لا يقتصر قوامه على الإيرانيين فقط، بل يتشكل من مختلف شعوب المنطقة.

– ميليشيات “فاطميون” الأفغانية طليعة المعركة في سوريا، يُقدَّم لعناصرها هدية لا تتجاوز 100 دولار شهريًّا.

– هناك مليونا أفغاني في إيران، وشجاعة الأفغان في القتال في سوريا غيَّرت من الصورة النمطية لدى المجتمع الإيراني عن الأفغان.

– هناك ميليشيات أخرى تقاتل في سوريا، منها: “زَيْنَبِيُّون” الباكستانية، وميليشيات “حيدريون” العراقية

– جرى بناء نواة حزب الله السوري من متطوعين سوريين من دمشق ونبل والزهراء ويقاتلون تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني في تنظيم موحَّد من حيث الزِّيِّ والراية.

تحتاج ظاهرة الميلشيات في بعض جوانبها، إلى قراءتها ضمن أدبيات الجهة القائمة عليها. ولذلك لا يمكن فهمها بدون إدراجها في “الوظائف المقدسة” التي مُنحت للحرس الثوري، ضمن مقتضيات الوجود في سوريا، وغيرها من الساحات، بصورة تجعل هذا التشكيل الثوري يتجاوز كونه “حرس الثورة” الذي جاء لحماية الثورة، ليصبح في واحد من هذه الوظائف “حرس الإمام المنتظر”، وحام للشيعة ومقدساتهم خارج حدود إيران، وهو أيضاً واحد من أدوات إيران لبناء المركزية الإيرانية، من خلال مؤمنين بها وبدورها، وهو ايمان يقوم على أنه دور عابر للجنسيات والحدود.

الهوامش:

[1] – گلعلی بابایی، پیغام ماهیها (رسائل الأسماك).”انتشارات بعثت 27″ (دار نشر تابعة للحرس الثوري الإيراني)، طهران، 2015-2016.

[2] – المرجع السابق، ص 435- 436

[3] – المرجع السابق

[4] – سردار سلامی در همایش نقش انگلیس در فتنه ۸۸: ارتش مردمی عراق متصل به انقلاب با کمیتی ۱۰ برابر حزبالله است/ انصارالله یمن منطبق انقلاب إسلامی حرکت میکند، (القائد سلامي في ندوة دور بريطانيا في فتنة (2009): الجيش الشعبي العراقي المرتبط بالثورة 10 أضعاف تعداد حزب الله/أنصار الله في اليمن يتحركون وفقًا لمبادئ الثورة الإسلامية)، وكالة فارس للأنباء، (9دي 1393) 30 من ديسمبر/كانون الأول 2014 (تاريخ الدخول: 10 فبراير/شباط 2015): الرابط.

[5] – شوقي، فرح الزمان، إيران تبارك تقدُّم “الحوثيين” وتتحدث عن تصدير ثورتها، العربي الجديد، 4 من يناير/كانون الثاني 2015، (تاريخ الدخول: 10 فبراير/شباط 2015): الرابط.

[6] – ولايتي يتحدث عن نفوذ إيراني من اليمن إلى لبنان، صحيفة الحياة، 16 ديسمبر/كانون الأول 2014 (تاريخ الدخول: 11 فبراير/شباط 2015): الرابط.

[7] – ده ایرانی دیگر از جمله یک فرمانده ارشد سپاه در سوریه کشته شدند(عشرة آخرين منهم قائد في الحرس قتلوا في سوريا)، وكالة أنباء الأناضول،31 آب 2016: الرابط.

[8] – دیدار خانواده شهدای مدافعین حرم افغان با رهبر انقلاب + في لم وعکس (لقاء عوائل شهداء مدافعي الحرم مع قائد الثورة، فيلم وصور)، 22 ارديبهشت 1395 (تاريخ الدخول: 2 أكتوبر/تشرين الأول 2016): الرابط.

[9] – سخنان منتشرنشدهای از رهبر انقلاب درباره مدافعان حرم رهبر انقلاب: اگر مدافعان حرم مبارزه نمیکردند باید در کرمانشاه وهمدان میجنگیدیم (حديث غير منشور لقائد الثورة حول مدافعي الحرم: لولا مدافعو الحرم لكان علينا أن نقاتل في كرمنشاه وهمدان)، تسنيم نيوز، 14 بهمن 1394 ش (تاريخ الدخول: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016): الرابط.

[10] – مراد ويسي، ساختار فرماندهی وعملیاتی ایران در خاورمیانه (هيكلية القيادة والعمليات الإيرانية في الشرق الأوسط)، نشرية ميهن، 15 أغسطس/آب 2016، العدد العاشر (تاريخ الدخول: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016): الرابط.

[12] – موقع ويكيبيديا، الرابط.

[13] – لشکر «فاطمیون» چگونه شکل گرفت؟(كيف تشكل فيلق فاطميون)، صحيفة كيهان، 9 خرداد (1394)ش ، تاريخ الدخول: (5 يناير 2018): الرابط.

[14] – صحيفة كيهان، المرجع السابق

[15] – المرجع السابق

[16] – المرجع السابق

[17] – وحيد ظهوري، فاطمیون؛ لشکر سرداران بیادعای مدافع حرم (فاطميون،

[18] – سردار فلكي: «فاطمیون» پیشقراول نبرد سوریه بودند/«ارتش» چندین لشکر داوطلب شهادت دارد/ والله به مدافعان حرم ماهیانه حداکثر 100 دلار هدیه میدهند (القائد فلكي: “فاطميون” هم طليعة المعركة في سوريا/الجيش قدَّم عددًا من الشهداء/ والله.. مدافعو الحرم يتلقون هدية شهرية هي 100 دولار بالحد الأعلى)، فارس نيوز، 28/ 5/ 1395 ش (تاريخ الدخول: 19 أغسطس/آب 2016): الرابط.

مركز مبدأ يحتضن لقاءا حول التجربة الموريتانية المغربية في مجال المجتمع المدني

احتضن المركز الموريتاني للبحوث و الدراسات الإنسانية (مبدأ) لقاء حول المجتمع المدني المنتدى الذي تنظمه رابطة الحوار للثقافة و الإبداع يتنزل في إطار النسخة الثانية من منتدى الحوار و التي جاءت تحت عنوان : التجربة الموريتانية المغربية في مجال المجتمع المدني (واقع الأداء و آفاق التعاون ).

اللقاء الذي أداره رئيس رابطة الحوار للثقافة و الإبداع الراجل عمر ابيليل شارك فيه رئيس رابطة المجتمع المدني بالمحدية بالمغرب محمد سيما إضافة إلى عدد من النشطاء في المجتمع المدني الموريتاني تقدمهم محمد عبد الله بليل و عبد الله أمانة الله من بسمة و أمل إضافة إلى الناشطة أمو كان و عضو الجمعية الشبابية للتنمية و التوعية و التعليم احسان عبدو بوهم و افراد من منظمات اخرى .

وقد شهد اللقاء كلمة ترحيبية من رئيس المركز الموريتاني للبحوث و الدراسات و الانسانية – مبدأ د . محمد سيد أحمد فال الوداني ، كما قدم فيه رئيس رابطة حوار الراجل عمر ابيليل مشروع المنظمة للعام الجديد و هدفها من اللقاءات الحالية ، كما قدم المعلوم اوبك الامين العام لرابطة الحوار مشروع المنظمة و برنامجها في مجال التشبيك و التفاعل مع بعض المنظمات الاخرى .

اللقاء خاتم بمناقشات مفتوحة مع الحضور من المجتمع المدني و النشطاء المشاركين في النقاش الذي كان المركز الموريتاني للبحوث و الدراسات الانسانية هو الحاضنة له .

المقاتلون الأجانب في سياق “الرّبيع العربي”: في ضرورة التَسييق ورفض السرديّة الأحاديّة

أبو العباس ابرهام

باحث وكاتب. ألّف كتاب “آلاف السنين في الصّحراء: تاريخ موريتانيا من البواكير حتّى القرن العشرين” (2017)، وترجم بالتشارك “الإسلام في الليبرالية” لجوزيف مسعد (2017). يعمل على دراسة تاريخ العلمنة والتشكّلات الدِّينية في العالم العربي كما في تاريخ الأفكار الإسلاميّة والغربية. نشر عدّة مقالات وأبحاث في صحف ومجلات. يُدرِّس حالياً بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة

باحث وكاتب. ألّف كتاب “آلاف السنين في الصّحراء: تاريخ موريتانيا من البواكير حتّى القرن العشرين” (2017)، وترجم بالتشارك “الإسلام في الليبرالية” لجوزيف مسعد (2017). يعمل على دراسة تاريخ العلمنة والتشكّلات الدِّينية في العالم العربي كما في تاريخ الأفكار الإسلاميّة والغربية. نشر عدّة مقالات وأبحاث في صحف ومجلات. يُدرِّس حالياً بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة